GW明けの過ごし方

ゴールデンウイークの終わりを迎えると職場や学校への良いイメージが薄れてしまい、悪いイメージが強く感じられます。これは悪い方に考えた方が安全という「ネガティビティバイアス」という自然な心の働きによるものです。

ゴールデンウイークの終わりを迎えると職場や学校への良いイメージが薄れてしまい、悪いイメージが強く感じられます。これは悪い方に考えた方が安全という「ネガティビティバイアス」という自然な心の働きによるものです。

4月は「木の芽時による気分の変化」「三寒四温と呼ばれる寒暖差」「年度がわりのストレス(年度末の忙しさと年度初めの変化)」を背景に、心身の不調が現れやすい時期です。その状態が重い場合は正式な病名ではありませんが、4月病と呼ばれることもあります。

五月病で重要なのは予防と早期発見です。五月病は4月の環境変化をストレス要因とする適応障害であり、その予防は4月のこの時期から行なうことが特に大切です。4月に環境が変わった方や職場のメンタルヘルスにかかわる方には、今のうちに読んでいただきたいと思います。

本書では、不安の裏側に隠れている“本来の願望”を明らかにして、その達成を目的とすることによって、不安にとらわれずに行動する方法を紹介しております。そのカギとなるのが、「気分本位から目的本位への変化」です。

講習会では、筋弛緩法、腹式呼吸、アサーティブコミュニケーション、マインドフルネスなどのストレス対処法を実際に行いました。

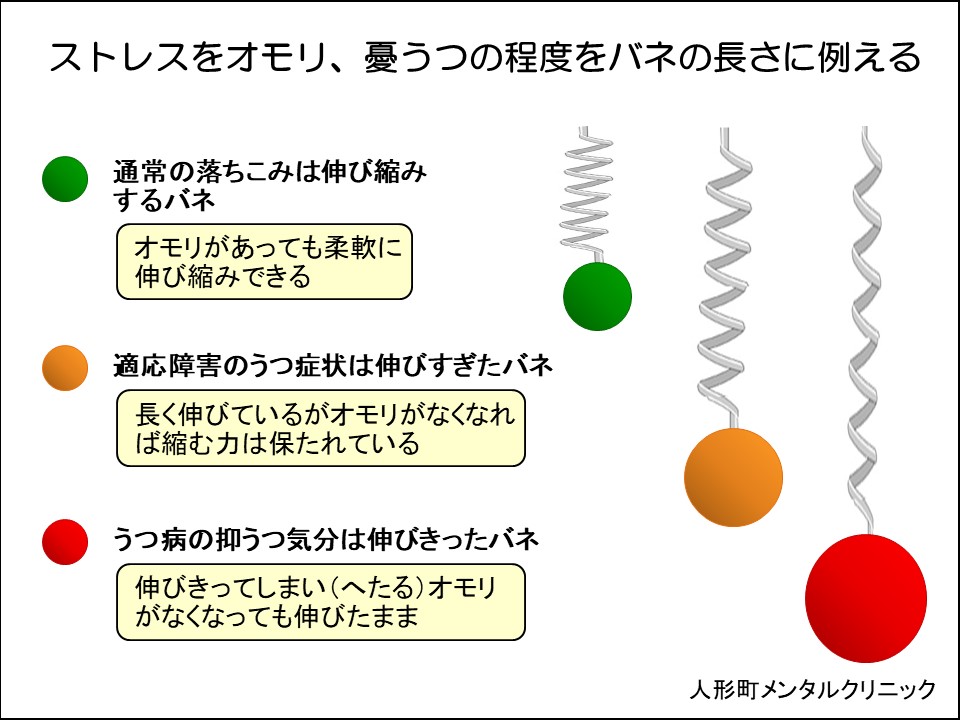

通常の落ちこみ、適応障害によるうつ症状、うつ病による抑うつ気分との違いは、ストレスをオモリ、憂うつの程度をバネの長さに例えて説明できます(バネのモデル)。

やり方は簡単、「先に息を吐ききることがコツです。呼→吸の順番です。ゆっくり大きく吐きながらお腹をへこませて息を吐ききり、次に吸うのはお腹の力をゆっくり抜くことによって空気が自然に入ってくるのにまかせる」だけです。

不確実性が高まった社会において誰もが陥りやすい心理現象である「とらわれ」と、都市部のメンタルクリニックで最もよく診断される「適応障害」について、ちょっと辛口ですが精神科医として正直に書いた本です。

こちらは緑道という地元の人ならだれもが知る人形町のサクラの名所です。

アサーティブコミュニケーションは互いを尊重した自己表現で、対等な人間関係を作るうえでも役立ちます。話すときに相手を尊重する表現と自己主張表現を組み合わせてください。「あなたの話しも理解するので、わたしの話しも理解してください」というスタンスです。